東亜・北米間の隔離分布の由来

植物地理学上,東亜と北米の間の隔離分布をする一群の植物を「古第三紀要素」の植物と呼ぶが,その理由はこの群の植物が今から数千万年前の第三紀にベーリング海の北辺地域で分化したと考えられているからである.その当時はロシアのシベリア東端のチュクチ半島と北米のアラスカの西部とが地続きで,しかもその地域を温暖な気候が支配していたといわれている.ちなみに第三紀の日本は亜熱帯から熱帯北部であり,木性シダやヤシ類も生えていたといわれ,現在そういう植物の化石がでてくる.すなわち,第三紀層からでる化石のデータによると,少なくとも中新世(Miocene)の始めまでは,トルキスタン北部,中国の東北,サハリンを含むシベリア地方と,アラスカとユーコンを含む北アメリカの北部は一様な温帯性の落葉広葉樹林におおわれていて,その主な林木にはブナ属,ニレ属,ハンノキ属,ハシバミ属,ハコヤナギ属,クルミ属等,現代の温帯夏緑林に普通の属が棲息していた事が判明している.

古第三紀要素の植物は,第三紀にはシベリアからアラスカにかけての地域で,当時その地域の温帯林の植生の構成要素であった.その後に第四紀の氷河紀が来て,気候は寒冷になり,土地が氷蝕を受けるにおよんで,その分布域は南に移動したが,ギュンツ,ミンデル,リス,ヴュルムの少なくとも4回の大きな氷蝕に会い,その分布域のほとんどが失われ,直接的な氷河の影響の無かった地域で生き残ったと推測される.その地域は“refugia”と呼ばれるが,アジア側では日本から中国中部を経て西南方面へヒマラヤの低山帯にわたる地域であり,北米では東海岸のカナダの東部のガスペ半島を中心とする地域からニューイングランドの海岸地域からアパラチア山地,北米西海岸ではカナダのバンクーバー島から米国のワシントン州,オレゴン州およびその周辺の太平洋沿岸であったと見られている.第三紀以来,氷河期を通じて,現在に至る数千万年間の上記のような気候の変動によって,古第三紀要素の植物の分布は氷河期の南下,間氷期の北上という,南北の移動が何回も繰り返され,その間絶滅した種類もあったであろうし,また,環境変化に応じて祖型から変わって生き抜いたもの(環境変化に適応するための地域的な分化)も起ったと思われている.いづれにしても,東亜と北米の間で分布域が切れて不連続になっているのは,第三紀に北極地方で連続分布をしていた植物が氷期に南下し,太平洋があったために両大陸に分布が分かれたためである.現在の分布域は氷期に植物が生存したrefugiaを中心にして再び広がった分布域である.分布の速度の遅い植物では分布域は小さく,逆に速度が速い種類や,他に氷河の侵食後の浅い土壌とか,寒冷な湿地等に急速に分布を広げられた植物は広い分布域を持つに至ったという事になる.

前節に挙げた例では,東亜-北米東部型,東亜-北米西部型の分布をする植物群の中には分布速度の遅いものが多く含まれ,東亜-北米東部・西部型の中には地域的にいくつかの型に分化した植物群が多く,東亜-北米広分布型の植物には氷河後退後の分布速度が速かった植物群が多く見られる.例えば湿地生のウキヤガラ,カズノコグサ等がそうであろう(Koyama et al.1964).

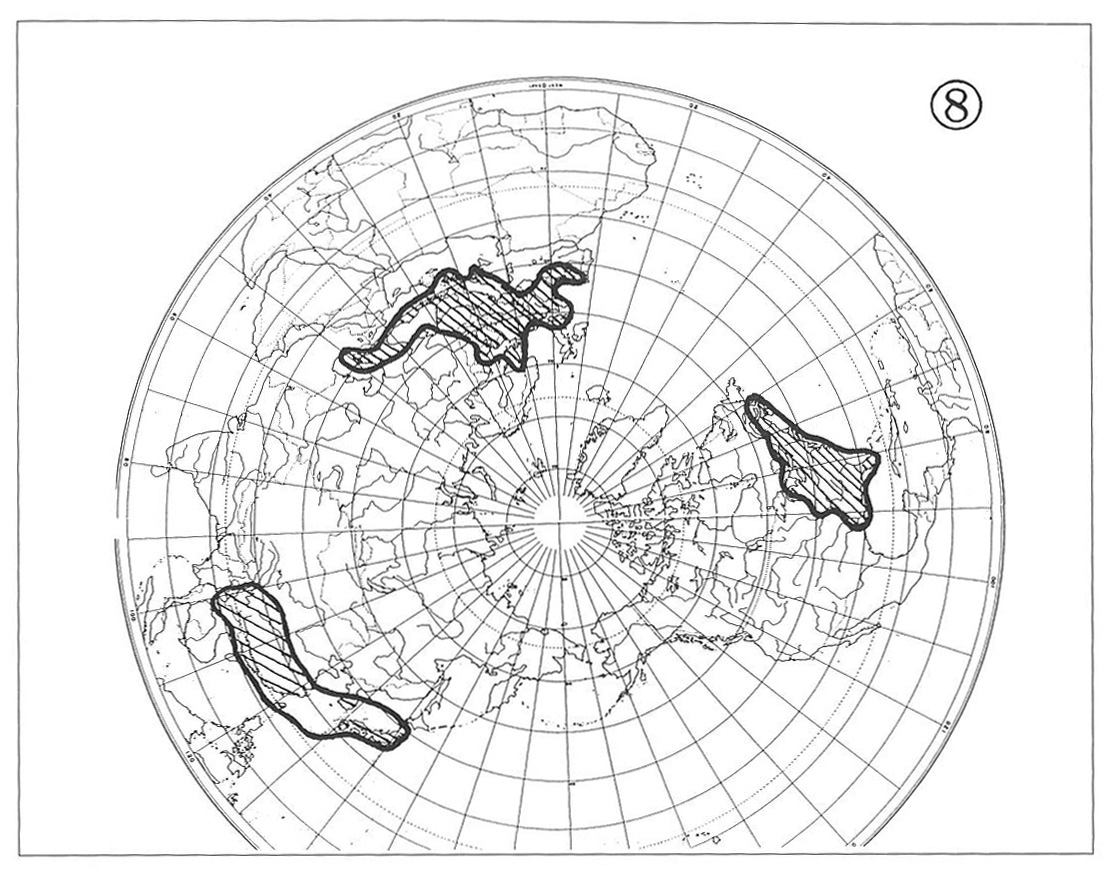

さらに,古第三紀要素の植物のあるものは,北極を中心にそれを囲んで周極型分布域を形成したと考えられている.その周極分布域が,氷河で分断されて,ヨーロッパへ南下した群もあり,従って,東亜と北米の間に見られるような隔離分布はヨーロッパと東亜,ヨーロッパと北米の間にも存在する.しかし,ヨーロッパではアルプス山地のために植物の南下が妨げられて,生存した植物の割合は東亜や北米よりは遥かに少ない.例を挙げると,東南ヨーロッパと東亜に隔離して分布するサワグルミ属,カエデ属のイタヤカエデ節,他にブナ属は東亜,北米東部とヨーロッパの3つの部分に隔離して3ヶ所に見られる(図1-⑧).日本に見られるブナ,北米のアメリカブナ,ヨーロッパブナ等という種類があり,アメリカブナの葉が,第三紀のブナの祖型の葉に最も似ているという.ユリ科のカタクリ属も日本,北米,ヨーロッパ,の3ヶ所に分かれて分布し,日本とヨーロッパに各1種ずつ,北米には15種が知られている.

- 図1-⑧ブナ属の分布域

- Map 8Distribution area of the genus Fagus.

『黒船が持ち帰った植物たち』コンテンツ一覧▼ 目次(青字)をクリックすると、各文をご覧いただけます

発刊に寄せて

刊行にあたって

はしがき

1.黒船による日本及びその付近での植物採集

何時,何処で,誰が?

エイサ・グレイ教授の研究

昭和天皇による黒船採集植物の御研究

Plant collecting in Japan and its adjoining territories by the Black Ships (Abstract)

2.東アジアと北アメリカの間の植物の隔離分布について

東亜と北米の間の植物の不連続分布の4型

東亜・北米間の隔離分布の由来

東亜と北米の間で隔離分布する植物の生態

隔離分布している植物の分化

Disjunct distribution of flowering plants between eastern Asia and North America (A summary account)

3.米国北太平洋探検隊採集の日本植物の図録

An annotated catalogue of plant specimens collected in Japan by the U. S. North Pacific Exploring Expeditions(1853-1855), based mainly on the set housed in The New York Botanical Garden, U.S.A.

Ⅰタイプ標本 (Type materials)

Ⅱ琉球列島 (The Ryukyus)

Ⅲ九州 (Kyushu)

Ⅳ小笠原 (The Bonin Isls.)

V下田・横浜 (Shimoda and Yokohama)

VI北海道とその周辺 (Hokkaido and its surrounding regions)

書籍詳細

-

小山鐵夫 著 B5判 / 上製 / 98頁(オールカラー) /

定価1,572円(本体1,429+税)/ ISBN4-900358-41-X

〔花の美術館〕カテゴリリンク

- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より

- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より

- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌

- 第16回 ハマナスの語源を探る

- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より

- 第14回 『花のある風景』

- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より

- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』

- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》

- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』

- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌

- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集

- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化

- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界

- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜

- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品

- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品

- 第2回 植物画家 中島睦子の作品

- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』